С продвижением Российской империи вглубь казахских земель шло и распространение православной веры. Некоторые источники относят первые случаи крещения казахов ко второй половине XIX века, но, судя по тому, что в тот период православные миссионеры уже активно вели свою деятельность, логично предположить, что этот процесс начался много раньше. И тому есть документальные доказательства, о чём в своей статье рассказывает главный научный сотрудник Института истории и этиологии имени Ч.Валиханова, доктор исторических наук, профессор Закиш Садвокасова.

Дети

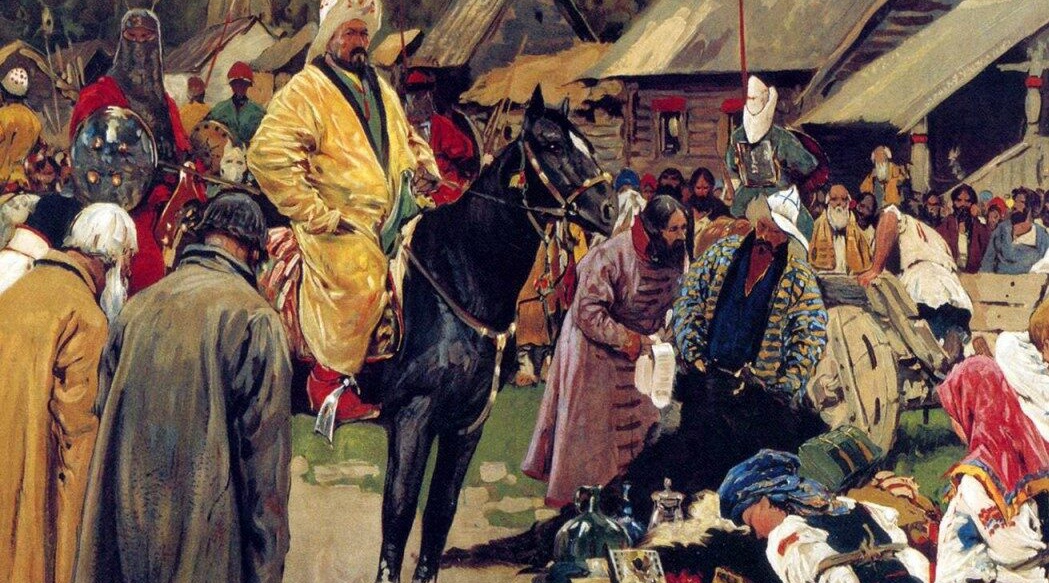

Среди первых крещёных казахов немалую часть составляли купленные дети. Право на их продажу кочевникам-беднякам давал Указ царского правительства от 23 мая 1808 года. Казалось бы, сложно оправдать столь неблаговидное и жестокое решение родителей, но, как видно из документов, они вынуждены были идти на такой шаг в силу сложившихся обстоятельств (джут, голод, болезни и т.д.), чтобы спасти своих детей и семьи.

Вышеупомянутый закон о покупке «киргиз, калмыков и прочих азиатцев» был отменен в 1825 году, но с оговоркой, которая разрешала для пополнения недостатка женщин в Западной Сибири выменивать девочек у сопредельных с нею кочевых народов. Попадавшие таким путем в русскую среду дети, естественно, проходили обряд крещения, а также перенимали соответствующие язык, обычаи и традиции.

Кроме того, в фондах Центрального государственного архива РК имеются свидетельства о том, что в 1838 году жителями, населявшими территории у Оренбургской линии, были взяты на воспитание несколько мальчиков и девочек, которые затем принимали христианство и забывали свои корни. Юношей, достигших 25-летнего возраста, причисляли к казачьему войску, а девушек выдавали замуж за православных. Таким образом, казахское общество окончательно их теряло. Как указывают источники, в рассматриваемое время «казахские лица нередко можно было увидеть в церквях среди молящихся».

Проповедники

На первоначальном этапе (до появления проповедников) работа в данном направлении велась в основном гражданскими лицами - русскими чиновниками и казаками, которые пытались всеми доступными для них средствами влиять на религиозные взгляды «инородцев». Так, в числе первых казахов, которых удалось привлечь в православную веру, были работники, служившие у жителей приграничных территорий. Согласно архивным документам, в 1839 году добровольно отказались от мусульманства 25 человек, и среди них две женщины.

Не исключено, что причиной принятия православия становилось недоброжелательное отношение переселенцев к «инородцам». Чиновниками и служителями церкви было замечено пренебрежительное, высокомерное, а порой даже жестокое обращение русских крестьян с коренными жителями. Некоторые представители местной власти и священнослужители искренне удивлялись резким переменам в своих подопечных: добрые, понимающие, сердечные на родной стороне, они обретали другой облик, оказавшись вдали от неё. Тесное соседство с ними, возможно, и влияло на решение казахов становиться неофитами в надежде на то, что к единоверцам они станут относиться лучше.

Нередко казахи проходили обряд крещения с корыстной целью, рассчитывая на благосклонность к ним со стороны царских чиновников. Однако заявления с просьбой причислить их к дворянству на основании отречения от ислама и принятия христианства получали аргументированный отказ. Даже не все чингизиды могли войти в состав привилегированного сословия, если не проявляли усердия в службе и не отвечали соответствующим требованиям. К примеру, в 1839 году в Оренбургскую пограничную комиссию обратился новокрещенный казах Павел Александров (имя, полученное при крещении) с просьбой «об усвоении ему прав дворянства на основании родопроисхождения его от старшины и бия Джабагайлинского рода Тугульбая Худайбергенева». В ответе комиссии было дано разъяснение, что «дети указанной категории казахского общества преимуществ не имеют, и по этой причине просьба не заслуживает уважения».

К казакам, русским чиновникам и крестьянам присоединились также служители Русской православной церкви, которые, стараясь не оставлять без веры новоселов, вместе с тем стремились привлечь в своё лоно и казахов. Однако решить поставленную задачу по увеличению численности крещеных только силами духовенства было сложно. Церковь представляла собой заведение, предназначенное для совершения обрядов и богослужений на одном месте. Её служители не могли позволить себе оставить обитель без присмотра. В силу кочевого образа жизни казахов для пропаганды православия необходимо было привлечь более мобильные силы, которые без ущерба для общего дела могли находиться в длительных разъездах. И этой непростой работой занялись миссионеры.

Методы, используемые ими среди казахского населения, имели свои особенности. Изучая многочисленные документальные материалы (отчёты генерал-губернаторов, российских чиновников, проповедников Слова Божия, служителей Русской православной церкви и прочих), мы находим немало тому свидетельств. Нередко на вооружение брались традиции казахского общества с целью найти в них выгодные моменты для проповеди. Особенное внимание обращалось на больных, заключенных и женщин.

Женщины

В отличие от традиций среднеазиатских народов, согласно которым положение женщины было ограничено рамками обычаев и правил, казашке позволялось присутствовать в обществе мужчин и высказывать своё мнение. Она никогда не надевала паранджу, а лицо всегда было открыто, и лишь по головному убору определялись возраст и статус. Конечно, нельзя категорично утверждать о полной её свободе – чаще всего последнее слово оставалось за мужчинами. Тем не менее, указанные обстоятельства играли на руку русским миссионерам. Многие казахские девушки и женщины оказывались под их влиянием, когда искали поддержку и помощь: одни при разводе, другие, пытаясь избежать принудительного брака, третьи - искренне желая принять новую веру.

Большой победой для миссионера было не только крещение, но и вовлечение в свою работу неофитов. В архивах нами найден неординарный случай деятельности Марии Косминичны Кабановой (новое имя), крещёной казашки из Уральска. Первые сведения о ней размещены на страницах печатного органа Православного миссионерского общества, где говорится, что с марта 1874-го по август 1875-го при её содействии «просвещено святым крещением в единоверческих уральских церквах десять киргизов – пять мужчин и столько же женщин». Очевидно, успех Кабановой был связан с тем, что в сравнении с русскими миссионерами ей было легче проводить беседы среди своих соотечественников. Зная язык, обычаи народа, его слабые и сильные стороны, она могла подобрать нужные слова для убеждения в необходимости изменить веру.

Кабанова быстро добилась покровительства Православного миссионерского общества и даже обратилась к нему с просьбой купить в Уральске дом с целью «освободить её от неприятности бродить с приготовленными ею к крещению киргизками по переменным квартирам без удобств, какие может дать собственная усадьба». Несмотря на то, что общество не имело права приобретать на свое имя и тем более на имя частного лица недвижимую собственность, этот вопрос долго обсуждался, но, в конце концов, был решён. Нашёлся благотворитель, предложивший купить дом на свои деньги, что было принято с большой благодарностью.

Не останавливаясь на достигнутом, неугомонная Мария Косминична явилась в Москву. Там она попросила совет Православного миссионерского общества выдать ей свидетельство, которое бы подтверждало, что с разрешения духовного начальства она занимается миссионерским делом, в том числе венчанием крещёных киргизок с православными без согласия оставляемых ими прежних мужей-магометан. Запрашиваемый документ был выдан, после чего она отправилась в Санкт-Петербург (на её проезд совет выделил 25 рублей), где подала прошение по вышеозначенному предмету самой супруге царя Александра II – Марии Александровне.

И что самое интересное, ответ она получила. Прошение Кабановой вместе со свидетельством было препровождено секретарём её величества к синодальному обер-прокурору для предложения святейшему синоду, который определил в обязательном порядке сообщать Совету подробные сведения о затруднениях, встречаемых священниками при венчании православных киргизок, оставляющих мужей-магометан. Предлагалось также принять меры по защите жён, принявших новую веру, а в сложных случаях глубже изучать обычаи киргизов касательно разводов.

Надо понимать, что в казахском обществе в то время разводы не практиковались. Даже в случае преждевременной смерти мужа женщина оставалась в его семье и по обычаю (амергенство) переходила к брату или другому родственнику. Этому есть объяснение, заключающееся в том, что одной с детьми сложно было выжить в условиях кочевой жизни, да и родной человек был ближе детям, нежели чужой мужчина.

Однако в нарушение вековых традиций казахского народа миссионеры искали пути разлучения супругов, не рассматривая вариант проживания мужа-мусульманина с женой-христианкой. Соответственно к запросу крещёной казашки подошли с исключительной ответственностью, тем более что Мария Кабанова, не ограничиваясь обращениями к местному начальству, отправила прошение к самой императрице. Реакция как церковных, так и гражданских чиновников на поддержку столь высокой особы, естественно, была незамедлительной.

Всё это подтверждает, что изменение сознания казахов, в том числе через обращение их в православную веру, дабы укрепить своё влияние на них, было одной из первостепенных задач российской администрации в те времена.