160 лет назад, в начале октября 1863-го, в Перовске (ныне Кызылорда) в торжественной обстановке была открыта первая в Туркестанском крае «киргизская» школа с обучением на русском языке. К концу того же года аналогичное учебное заведение появилось в Казалинске. Эти события положили начало, если можно так выразиться, образовательной экспансии России в присырдарьинских степях, а затем и во всём Южном Казахстане.

Грамота на арабском

Колонизация края Российской империей диктовала необходимость подготовки чиновников для местной администрации из числа коренного населения, которые бы получили светское образование, приобщились к европейской и русской культуре, овладели русским языком. Попутно решалась задача ослабить влияние ислама, продемонстрировать, что новые учебные заведения имеют преимущество перед мусульманскими школами (мектебами), в которых преподавали почти исключительно муллы и которые имели явно выраженную религиозную направленность.

В «Журнале Министерства народного просвещения» за февраль 1906-го была опубликована статья историка и ориенталиста Николая Остроумова, который в тот период руководил Ташкентской мужской гимназией и одновременно редактировал выходившую там же «Туркестанскую туземную газету». К ней приложением шли рассказы двух выпускников мусульманских школ – казаха и туркмена. Вот что писал первый из них по фамилии Байшамыров, проходивший в тот момент обучение в Туркестанской учительской семинарии (в Ташкенте): «С принятием ислама киргизы стали при помощи татар заводить в своих кочевьях школы грамоты. Те из них, кто живёт в городах вместе с сартами, обучаются мусульманской грамоте в сартовских мектебах».

Судя по его рассказу, в Аулие-Ате (ныне Тараз), откуда он был родом, эти учебные заведения выглядели так. Школа занимала одну комнату с земляным полом. В тёплое время года ученики сидели на разостланных камышовых плетёнках, а зимой – на войлоке. Учитель (дамулла) – это обычно имам мечети, в некоторых случаях – азаншы, или муэдзин. В школу поступали дети 6-8-летпего возраста. Отец либо кто-то из родственников приводил мальчика и говорил учителю: «Мы поручаем вам своего сына. Воля ваша: бейте его, ругайте его; лишь бы он научился читать. Мясо его – ваше, а кости – наши». И «педагоги» широко пользовались предоставленным им правом: иногда они забивали своих малолетних учеников так, что некоторые плакали, когда родители заставляли их идти в школу. Тем не менее, дети уважали учителей. Байшамыров объяснял это следующим образом: «Русский, конечно, будет недоумевать, но для нас, киргизов, в этом нет ничего удивительного, потому что мы так воспитаны».

А вот как он описывал процесс обучения. Сначала учитель заставлял заучивать наиболее употребительные молитвы на арабском языке, а затем переходил к азбуке. За неимением бумаги буквы писались на дощечке, и дети заучивали их названия. После азбуки ученики переходили к складам (точнее, к строчным и подстрочиым знакам, которых насчитывается 174), на что обычно уходило два-три месяца. Затем они начинали читать «Хафтияк» (одна седьмая часть Корана). Дети, выучившие арабские буквы, но не знавшие арабского языка, не понимая содержания текста, читали его чисто механически. Потом наступала очередь Корана, других книг религиозного характера. Параллельно шло обучение письму.

Альтернатива мектебам

Сам Остроумов в молодости освоил тюркские, арабский языки, а после переезда в 1877-м в Туркестанский край работал инспектором народных училищ, занимал другие должности в сфере образования и прожил здесь сорок лет. А значит, был хорошо знаком с особенностями всех учебных заведений в регионе. И он небезосновательно считал, что мектебы являются чисто конфессиональными, поскольку преследуют, прежде всего, цель обучить правильному чтению священных книг. Вот цитата из его статьи: «Чтобы охарактеризовать эту школу с точки зрения современной педагогики, мы должны признать её совершенно неудовлетворительной, и притом во всем отношениях: гигиеническом, учебно-воспитательном и жизненно-практическом».

Гигиенический аспект был затронут выше, в рассказе Байшамырова. Что касается учебно-практического, то Остроумов указывал: «В мектебах отсутствует идея материнской школы с её естественным орудием развития – родным языком... Нет соответствующего детскому возрасту школьного курса и правильного (дидактического) метода обучения, вследствие чего в детях забивается любознательность и притупляются умственные способности, что особенно заметно по детям, заучивающим наизусть Коран». Применительно же к «жизненной приспособленности» Остроумов утверждал, что такие школы «дают ученикам очень мало, так как прежде всего не научают их пользоваться свободно и умело грамотой и письмом на родном языке, не знакомят их с окружающей природой, не дают никаких практических навыков, необходимых в жизни».

Статья, цитаты из которой приведены выше, появилась в 1906-м, а в 1860-х годах ситуация с образованием в Туркестане, надо полагать, была ещё хуже. И созданием «киргизских» школ царская администрация попыталась исправить её, заодно, разумеется, преследуя собственные цели, связанные с закреплением своего положения в этом огромном регионе и постепенной аккультурацией коренных народов в интересах Российской империи. Говоря по-современному, использовала «мягкую силу». Такие учреждения финансировались из государственной казны. В их учебную программу входили следующие предметы: чтение и письмо на киргизском (казахском) и русском языках, причём на последний отводилось больше часов, переводы с одного языка на другой, арифметика.

В 1867-м, спустя четыре года после появления первых «киргизских» школ, было образовано Туркестанское генерал-губернаторство, в состав которого вошли две области – Сырдарьинская (с центром в Ташкенте) и Семиреченская (с центром в Верном). В них проживали около 1,4 миллиона казахов, или примерно 40 процентов всего казахского населения империи, и они составляли более чем две трети всех жителей этого края. А уже позже, в 1876-1887 годах, в его состав вошли среднеазиатские территории, присоединённые к России, – Самаркандская, Ферганская и Закаспийская области.

Возглавивший генерал-губернаторство Константин Кауфман спустя год после назначения писал своему подчинённому, военному губернатору Сырдарьинской области Николаю Головачёву: «Осмотрев по пути следования киргизскую школу в Перовске (ту самую, которую открыли в октябре 1863-го – прим. авт.), я нашел, что успех преподавания в оной... весьма незначителен. Киргизские мальчики посещают школу в течение трёх-четырех лет, но не научились свободно читать, не понимают прочитанного, не владеют разговорным языком». Под языком имелся в виду русский. После этого Кауфман высказал мысль, что если бы дети обоих национальностей воспитывались вместе, то обучение русской грамоте шло бы успешнее – хотя бы потому, что киргизские мальчики при ежедневном тесном общении со своими русскими сверстниками легко бы освоили разговорный язык.

Плоды просвещения

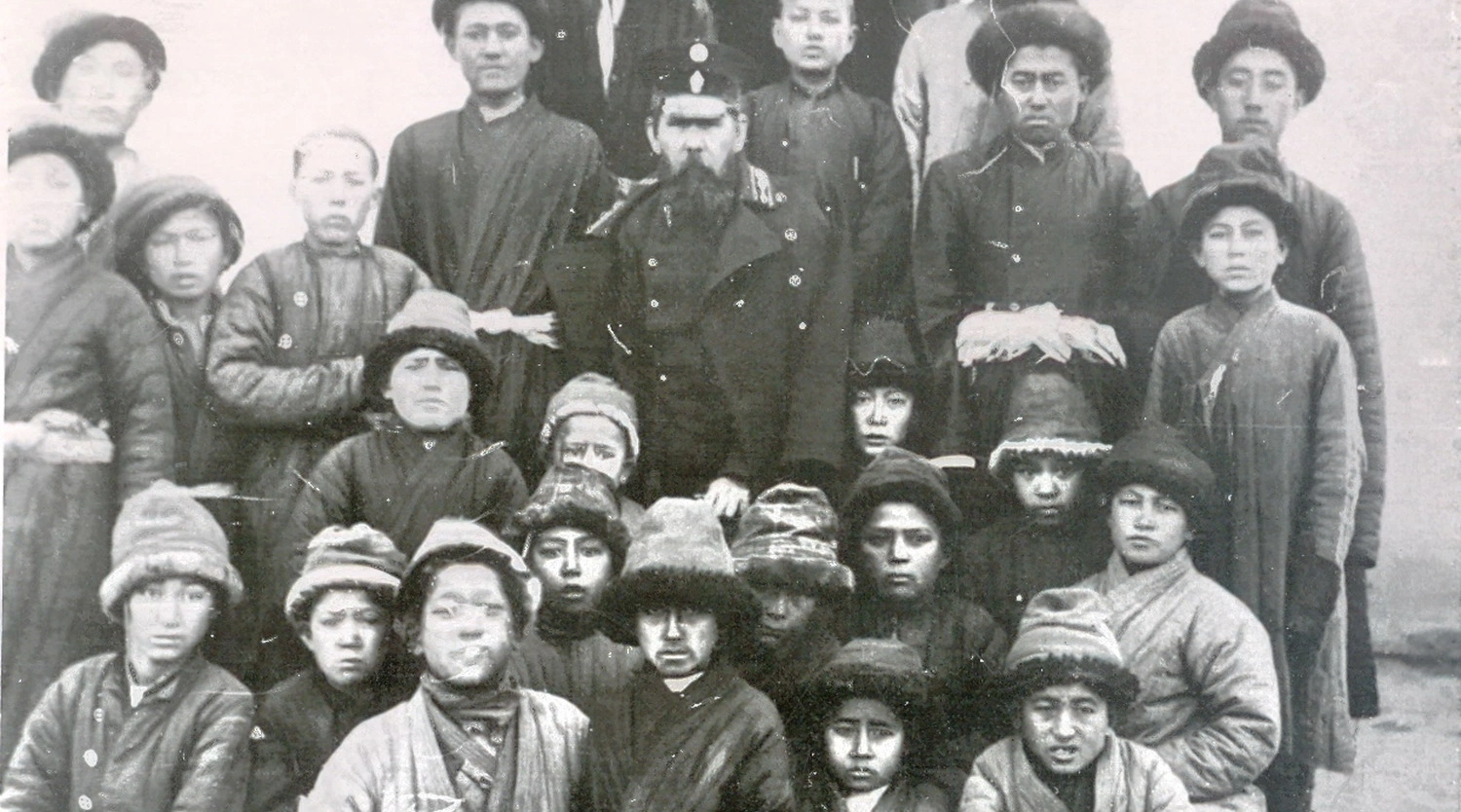

Пока суд да дело, прошло пять лет, и, наконец, в 1873-м, то есть ровно полтора века назад, была создана специальная комиссия, которой поручили подготовить проект школьной реформы для Туркестанского края. А сама реформа началась в 1875-м. Она предусматривала в том числе создание в городах так называемых русско-туземных учебных заведений, в которых бы дети коренных народов занимались вместе с русскими, но в разных классах (своего рода прообраз нынешних смешанных школ).

Содержались они в основном за государственный счёт, но частично и на пожертвования. При многих из них были открыты интернаты для детей из аулов. В «туземных» классах школьники обучались на двух языках – русском и родном. Хотя такие учебные заведения имели светский характер, детям из мусульманских семей преподавали основы ислама (а кое-где и арабский язык), для чего приглашали мулл. Это было сделано с той целью, чтобы вызвать доверие со стороны местного населения. «Базовые» же предметы, в том числе казахский и русский языки, чтение, арифметику, основы географии и истории (главным образом, русской) вели педагоги-славяне либо представители коренных народов из числа тех, кто окончил Туркестанскую (Ташкентскую) учительскую семинарию, открытую в 1879-м.

Нельзя сказать, что русско-туземные школы получили массовое распространение. По имеющимся данным, к 1911 году в южном Казахстане их насчитывалось около тридцати, в которых обучались 1,1 тысячи человек. А во всём Туркестанском крае – 89 учебных заведений такого типа. Тогда как «магометанских», или религиозных, школ в тот же период в одной только Сырдарьинской области было 917, и в них учились около 20 тысяч детей. (Источник - сборник «Народное образование в довоенное время. 1914-1915 г.г.»). Для региона с населением в полтора миллиона человек 20 тысяч учащихся – очень мало, а 1,1 тысячи – и подавно. Массовое же образование придёт в эти края после установления советской области.

Окончивший такое учебное заведение Мустафа Шокай много позже, уже находясь в эмиграции, писал: «В Туркестане при русском режиме существовали старые конфессиональные школы (мектебы – прим. авт.), которые в смысле требований современности не давали ничего. Попытка наша открыть новые школы встречала отчаянное сопротивление со стороны властей. Мы не имели права преподавать на нашем языке. Для нас существовали так называемые «русско-туземные школы», назначение которых состояло в подготовке переводчиков при приставах, уездных начальниках и других полицейско-административных учреждениях. Редко кому удавалось оттуда выйти на более широкую дорогу. А таких, которые из русско-туземных школ попали бы в средние и высшие школы, было не более пальцев рук. Ваш покорный слуга – один из таких редких экземпляров».

Конечно, статистики относительно того, сколько человек вышли на «более широкую дорогу», нет. Но известно, что в русско-туземных школах получили начальное образование такие известные личности, как Сералы Лапин, Темирбек Жургенов (оба они, как и Шокай, учились в Перовске), Турар Рыскулов, Султанбек Ходжанов, Назир Торекулов, депутат 1-й Госдумы Тлеули Аллабергенов… А, кроме них, первый председатель правительства Киргизской республики Юсуп Абдрахманов, назначенный на этот пост в 25-летнем возрасте и самый почитаемый сегодня в соседней стране деятель советской эпохи, первый представитель коренного населения во главе Таджикской ССР Урунбой Ашуров, первый президент узбекской Академии наук Ташмухамед Кары-Ниязов и другие. К слову, Кары-Ниязов начинал учиться в мусульманской школе, но, не желая больше подвергаться побоям, уговорил отца перевести его в русско-туземную…