В прошлом году на весь спорт в Казахстане было выделено 187 миллиардов тенге, в том числе 160 миллиардов – из республиканского и местных бюджетов, остальное – по линии ФНБ «Самрук-Казына», в котором тоже сконцентрированы, по сути, государственные средства. Едва ли не половина этой суммы, 82,5 миллиарда, ушла на содержание профессиональных клубов, которых в общей сложности насчитывается около сотни: футбольных, хоккейных, баскетбольных и т.д. Таковы данные профильного министерства.

Бесполезная норма

Наше издание и автор этих строк, как и некоторые журналисты из других СМИ, на протяжении всего предыдущего десятилетия неоднократно поднимали данную тему, акцентируя внимание на том, что отвлечение значительной части государственных денег на профессиональный спорт подрывает основы массового и детско-юношеского. Кстати, такой перекос уже сказывается самым негативным образом на подготовке олимпийского резерва. Доказательство тому и падение Казахстана с «традиционного» 4-го места на 9-е по итогам последних летних Азиатских игр, и очевидная тенденция к сокращению представительства нашей страны на Олимпиадах: в 2008-м путевки завоевали 132 наших спортсмена, в 2012-м – 114, в 2016-м – 105, а в нынешнем году может не набраться и ста. (Об этом можно прочитать в нашей статье недельной давности «Летняя Олимпиада-2021: будет ли «казахская сотня»?). Мы уже не говорим о состоянии массового, оздоровительного, спорта.

В мае 2017-го по инициативе профильного министерства и Национального олимпийского комитета в законодательство было внесено дополнение, которое имело целью устранение этого дисбаланса. Речь идет о введении системы ранжирования: отныне и на республиканском уровне, и в регионах все виды спорта подразделялись на три группы с учетом их приоритетности для государства (один из главных критериев – результаты, показываемые на международных соревнованиях), и на основе этого должно было осуществляться их финансирование. А поскольку в том же футболе казахстанские сборные и клубы намного чаще терпят поражения, чем побеждают, то, по замыслу инициаторов законопроекта, он, попав в число неприоритетных видов, лишился бы прежних привилегий.

Однако надежды на это оказались утопией, поскольку новая законодательная норма носила чисто декларативный и ни к чему не обязывающий характер. А потому местные власти продолжали щедро финансировать футбольные, хоккейные и прочие профессиональные клубы. Этому были посвящены наши публикации После Азиады. Системные сбои в казахстанском спорте: кто виноват и что делать? (сентябрь 2018-го) и Не по ранжиру: как акиматы убивают детский и массовый спорт… (май 2020-го).

Тем обстоятельством, что новая норма закона абсолютно не работает, что за три года ситуация ничуть не изменилась, Министерство культуры и спорта озадачилось лишь после слов, прозвучавших из уст первого лица государства в его ежегодном Послании от 1 сентября 2020-го. А сказал Касым-Жомарт Токаев следующее: «В условиях дефицита финансовых средств нет смысла содержать профессиональные спортивные клубы полностью за государственный счет. Миллиарды средств из бюджета государственных и квазигосударственных компаний расходуется неэффективно. Приоритет нужно отдать массовому спорту, физкультуре и детям».

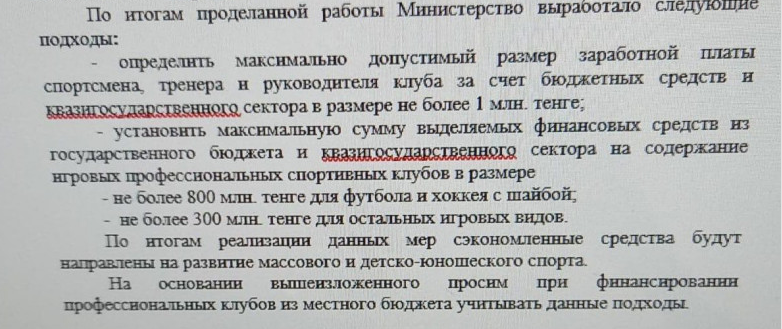

После этого ведомство, возглавляемое Актоты Раимкуловой, зашевелилось, но как-то лениво. Только 29 января с.г., спустя почти пять месяцев, оно подготовило предложение: «Установить максимальную сумму выделяемых финансовых средств из государственного бюджета и квазигосударственного сектора на содержание игровых профессиональных спортивных клубов в размере не более 800 млн. тенге для футбола и хоккея с шайбой; не более 300 млн. тенге для остальных игровых видов». Причем это предложение названо «подходами», которые министерство просило «учитывать» при финансировании профессиональных клубов из местного бюджета.

«Лоббисты» надавили?

Однако всего через пару недель, в середине февраля, появилась информация о том, что названные лимиты финансирования будут увеличены в полтора раза. Заодно ровно вдвое возрос максимально допустимый размер заработной платы игроков, тренеров и руководителей таких клубов – с одного миллиона тенге до двух. Поговаривают, что послабления были сделаны под давлением национальных федераций, которыми руководят «весовые» фигуры вроде Адилбека Джаксыбекова, главного человека в казахстанском футболе.

Именно эти «обновленные» в сторону увеличения цифры назвала Актоты Раимкулова во время прошедшего совсем недавно, 14 мая, брифинга в Службе центральных коммуникаций: «В связи с поручением президента проведена большая работа, и нами установлен лимит, который доведен до всех областей. Например, для футбольного и хоккейного клуба – не более 1 миллиарда 200 миллионов тенге, по остальным видам спорта – не более 450 миллионов».

Пока министерство искало «подходы», пока вокруг размеров лимитов шла закулисная возня, в регионах верстали и утверждали бюджеты на 2021 год. Одни акимы уже после призыва-требования главы государства «взяли под козырек» (например, в Алматинской области объем финансирования ФК «Жетысу» сократили по сравнению с 2020-м в четыре раза), другие ждали окончательных предложений министерства, а третьи и вовсе сделали вид, что их это не касается. Как следствие, участники стартовавшего в марте чемпионата Казахстана оказались в неравных условиях. Скажем, тот же «Жетысу», прошлогодний крепкий середняк, теперь проигрывает всем подряд и является главным кандидатом на вылет из высшего дивизиона. Хотя, конечно, его неудачи вызваны в том числе и какими-то внутренними причинами.

Стоит сказать, что в предыдущие сезоны бюджет среднего, по меркам казахстанской премьер-лиги, футбольного клуба составлял от 2-х до 3-х миллиардов тенге. То есть, как бы то ни было, теперь (видимо, уже со следующего года) он должен быть сокращен примерно вдвое. Сторонников радикальных мер такой вариант, конечно, не устроит – они требуют введения полного запрета на государственное финансирование клубов. Сейчас и сразу. Но, если подходить разумно, чтобы не выплеснуть с водой и ребенка (не потерять профессиональный футбол вообще), то, наверное, правильно будет снимать их с бюджетной иглы постепенно.

Поэтому предложенный вариант, даже с учетом того, что министерство, видимо, поддалось давлению, можно назвать приемлемым, но при одном важном условии: если оно одновременно установит некий график поэтапного, из года в год (скажем, каждый раз на 15-20 процентов), снижения предельной суммы. Дабы это ежегодное сокращение финансирования каждый футбольный клуб, если он хочет сохраниться и развиваться, мог компенсировать за счет ежегодного же увеличения собственных доходов от коммерческой деятельности. В конце концов, задача же заключается не в том, чтобы похоронить профессиональный футбол (хоккей, баскетбол и т.д.), а в переводе его на самоокупаемость, к чему идет весь мир.

Есть ли у министерства такой план-график, рассчитанный на обозримую перспективу? Видимо, нет, раз о нем никто и нигде не упоминает.

Другой, не менее важный, вопрос: в какую форму оно собирается облечь свои «подходы»? Это будет новая норма в законодательстве, регулирующем бюджетные расходы и спортивную деятельность, либо постановление правительства? Или же все ограничится «доведением лимита до областей», о чем сказала министр? Какие предусмотрены санкции в отношении акимов, не соблюдающих лимиты, в каких документах они будут прописаны? Без всего этого предложенная министерством мера опять же будет носить чисто декларативный характер и вряд ли даст ожидаемый эффект.

Двойные стандарты

Еще один принципиальный момент заключается в том, что раз вводятся такие лимиты, то они должны касаться всех в одинаковой степени. Но, судя по всему, чиновники от спорта допускают возможность исключений из общего правила. Например, в отношении профессиональных клубов, которые находятся на содержании ФНБ «Самрук-Казына». Как сообщил журналистам на том же брифинге председатель Комитета по физической культуре и спорту министерства Серик Сапиев, сейчас рассматривается вопрос финансирования велокоманды, баскетбольного и футбольного клубов «Астана», а также хоккейного клуба «Барыс». «Мы знаем, что у них есть свои обязательства перед международными организациями, которые они должны выполнить, и перед своими спортсменами. Это делается потому, что эти команды выступают на международном уровне и поднимают флаг Казахстана», - такое объяснение дал Сапиев. А на вопрос «То есть, вероятно, будет дополнительное финансирование из «Самрук-Казына»?» он ответил: «Полагаю, что да».

Хорошо, велокоманда выступает в мировом профессиональном туре, хоккейный и баскетбольный клубы – в интернациональных (а если быть точнее, в открытых российских) лигах. Можно спорить о том, насколько окупаются, и окупаются ли вообще, вкладываемые в них десятки миллионов долларов с точки зрения продвижения международного имиджа нашей страны и интересов национальных сборных РК, но это тема отдельного разговора.

А вот если говорить о футбольной «Астане», то здесь возникает серьезная коллизия. Она участвует во внутреннем чемпионате и в предыдущие годы, после перехода под крышу «Самрук-Казына», получала финансирование, в разы превышающее бюджеты подавляющего большинства других клубов казахстанской премьер-лиги (только алматинский «Кайрат», хозяином которого является один из богатейших в стране олигархов, мог конкурировать с ней в этом плане). Благодаря таким денежным вливаниям «Астана» привлекала в свои ряды дорогостоящих «легионеров» и шесть раз подряд становилась чемпионом. Практически никто не сомневается в том, что нынешнее первенство тоже принесет ей «золото»: она уже намного оторвалась от остальных.

Что касается «выступлений на международном уровне» (в европейских клубных турнирах), о которых сказал Сапиев, то их «Астане», в первую очередь, обеспечивает опять-таки «особый» порядок финансирования. Ведь участники этих турниров определяются по итогам национального первенства, в котором команда из Нур-Султана с ее огромным бюджетом изначально является фаворитом. Это во-первых. А во-вторых, помимо нее, в еврокубковых матчах от Казахстана ежегодно играют еще три команды, на которые, в отличие от «Астаны», должен распространяться предлагаемый министерством лимит. Где здесь справедливость?

В декабре, отчитываясь перед депутатами мажилиса, Раимкулова назвала деньги, выделяемые на профессиональный спорт по линии «Самрук-Казына», спонсорскими. На что спикер палаты Нурлан Нигматулин возразил: «Подождите. Вы не называйте деньги квазигосударственного сектора спонсорскими. Вы прячетесь за эту вывеску. Спонсорские - это деньги спонсоров, а деньги квазигосударственного сектора - это деньги государства. Президент страны четко об этом в Послании сказал».

После этого в своем варианте «подходов» от 29 января министерство включило-таки клубы, финансируемые по линии «Самрук-Казына», в перечень подпадающих под лимит (в размещенном выше скане подчеркнуто красным). А теперь, получается, оно дает задний ход? О каком честном соперничестве за медали первенства Казахстана и за право представлять страну в еврокубковых турнирах может идти речь при подобных двойных стандартах?

Между тем, если не будет настоящей конкуренции, если победитель заранее известен, поскольку находится в привилегированном положении, – то не будет и сколько-нибудь массового интереса к чемпионату. А если нет интереса, то и клубам не на чем будет зарабатывать (шоу-индустрия, частью которой является или, во всяком случае, должен быть профессиональный спорт, базируется именно на интересе – со стороны зрителей, телевидения, рекламодателей, спонсоров). Соответственно о их выходе даже на частичную самоокупаемость можно даже не мечтать, и вопрос будет стоять так: или государство продолжает финансировать профессиональный футбол, или на нем надо окончательно ставить крест…